我國科研人員成功開發出一種能夠實現癌癥精準檢測與治療的納米粒子,可顯著降低癌癥檢測治療過量使用藥物帶來的副作用。相關研究成果近日已發表于國際知名學術期刊《先進材料》。

記者6日從中國科學院精密測量科學與技術創新研究院了解到,該院周欣研究員團隊利用腫瘤微環境與正常組織的差異,開發出了一種可智能識別腫瘤的納米粒子GQD NT。這種納米粒子通過在腫瘤中不斷變形,延長了粒子內的藥物在腫瘤中的駐留時間、增強了藥物在腫瘤中的穿透性,以極低的藥物劑量實現了癌癥的長時磁共振成像檢測與高效治療。

據團隊專家介紹,藥物過量是造成癌癥檢測與治療副作用大的主要原因。這是因為現有藥物對病灶的靶向不足,難以富集于腫瘤區域,且在病灶部位停留時間短,需要進行大劑量注射以達到預期成像檢測與治療效果。

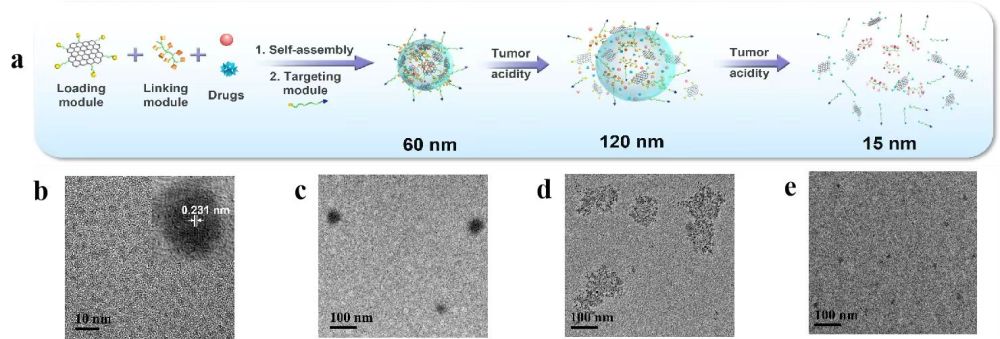

腫瘤微環境誘導納米粒子GQD NT變形。(資料圖片)

據悉,GQD NT是一種模塊化自組裝納米粒子,可以使用十分簡易的步驟將藥物分子封裝于其中,通過腫瘤微環境促發GQD NT變形,逐步提高藥物在病灶部位的富集濃度。小鼠實驗發現,GQD NT在癌癥檢測中的造影劑使用量僅為現有臨床技術的6%至22%。在注射后4至36小時內,腫瘤部位的造影劑與正常組織對比度高,邊界明顯,極大延長了磁共振成像時間。

團隊基于GQD NT設計的光動力學治療方法,單次光動力學治療后,腫瘤體積下降82%,兩次光動力學治療后,腫瘤被完全消融。實驗中,光敏藥物的總劑量降至1.76至3.50微摩爾/千克的極低水平,與文獻報道相比降低了90%(單次治療)至95%(兩次治療),且所用的低劑量激光不會造成皮膚損傷,有望克服光動力學治療中光敏藥物過量的問題。(新華社記者譚元斌)

(來源:新華社)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。