5月21日16時,我國在酒泉衛星發射中心采用長征二號丙運載火箭,成功發射首顆內地與澳門合作研制的空間科學衛星“澳門科學一號”。據介紹,“澳門科學一號”由A、B兩顆衛星組成,發射后在軌組網,對地磁場與空間環境變化等進行探測,探測精度達到國際領先水平。“澳門科學一號”的成功研制,大幅提高了我國在太空中探測地球磁場的技術水平。

“澳門科學一號”是國際首顆低緯度地球磁場與空間環境科學探測衛星,也是國內地球磁場探測精度最高的衛星。A星和B星分別由航天科技集團五院和西北工業大學研制。兩顆衛星將在軌組成星座,分別運行在一條圓形軌道和一條橢圓形軌道上,實現監測南大西洋地球磁場異常區時空變化等科學目標。

航天科技集團澳門科學一號衛星工程技術負責人 江帆:雙星的好處就是能夠使我們測量的被測對象,獲得的數據它可以從不同的視角觀測,這樣可以得到一個立體的測量數據,能更準確地反演出地球的磁場的變化。

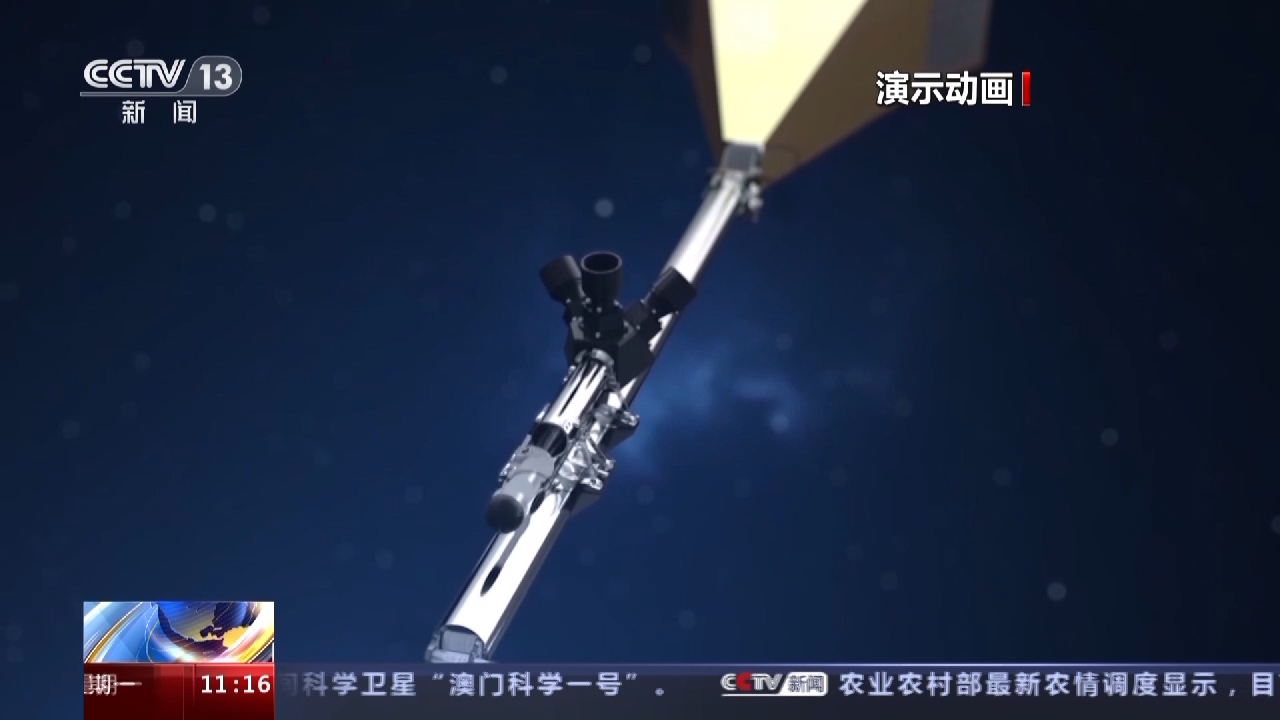

江帆告訴我們,“澳門科學一號”對地球磁場探測的精度要求非常高,但衛星上的電子設備會對探測精度產生影響,因此,研制團隊創新性地設計了一條4米長的伸桿,衛星的主要探測設備都裝在這條伸桿上,這條伸桿也是衛星外觀上最具標志的特征。

航天科技集團澳門科學一號衛星工程技術負責人 江帆:因為我們要探測到的地球的磁場變化本身就很微弱,那么要檢測到這個微弱變化,首先探測設備的實際精度要高。為了測量精度更高的磁場的信號,我們應該使我們的傳感器盡量地遠離衛星的本體。所以這顆星到天上去,成功的最典型的標志(最關鍵的步驟)就是伸桿打開。

據介紹,“澳門科學一號”成功發射后,可與我國的“張衡一號”衛星、歐洲的“蜂群”衛星形成良好的互補觀測,為人類長期研究地球磁場的演變提供寶貴的觀測數據。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。