這屆“618”,堪稱史上最卷,被寄予厚望的戰績,關系著消費信心的是否復蘇,各大電商平臺都使出了渾身解數。

往年各平臺花樣百出,玩游戲贏積分、優惠券,再到組隊分禮金…今年只有一個字:“直接”。

但在花錢這件事情上,2023年的年輕人們似乎正變得越來越謹慎,撩也沒用,他們并不見得會盲目出手。記者在“618”期間瀏覽了各大平臺的熱搜詞條,像小紅書、豆瓣等相關平臺的話題討論,發現很多年輕人早在618之前,就開始將自己需要的商品放到了購物車里,等“618”到了的時候,比比價格,確實降價了,再去買。越來越多的人正在成為“會省又懂花”的聰明消費者,從而使自身的消費實現幸福更大化。

這屆年輕人的“618”到底有多理性?

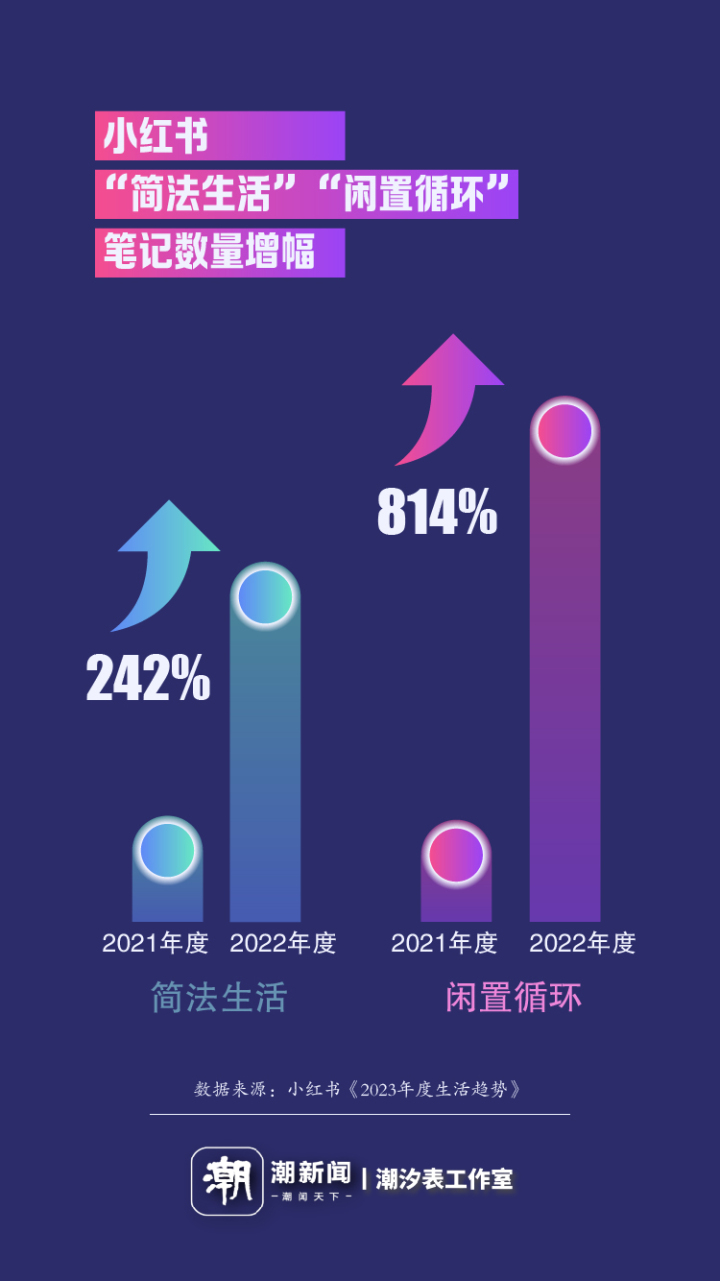

據小紅書發布《2023年度生活趨勢》報告顯示:物質無限但收入有限的情況下,人們的消費觀變得更加理性,追求實用、目標清晰、刪繁就簡的“簡法生活”,2022年相關筆記數量同比2021年上漲了242%,“閑置循環”相關筆記數量同比上漲814%。多家電商平臺公布的“618”數據也顯示,消費者對各類“非必需品”的需求不斷降低,更青睞于購買日化用品等剛需商品。

今年“618”期間,越來越多的年輕人不再沖動買買買,“只買對的,不買貴的和不需要的”成為不少人的共識。

年輕人對“618”的消費態度為何變了?多位年輕消費者在社交平臺發表自己的看法,有人表示今年剛畢業工作,開始掙錢后對自己越發摳門了;有人覺得,每年有不少購物節,需要的東西在平時就買了,不必特意等到某一天集中囤,而且有越來越多的人表示“618”會在活動前先提價再以各種名義降價,貌似優惠的力度也不是很大;還有人表示,希望自己買的東西都是出于真實需求,而不是僅僅因為優惠。

記者在豆瓣“不要買!消費主義逆行者”“不買了!拔草互助協會”等小組里發現,有近36萬名成員嘗試對不理性的購物行為進行反思,但他們并不是拒絕消費,而是為了精準消費。他們在組里分享買過的踩雷品、智商稅品、偽需求品,進行對比、討論,比如:夏天的T恤沒必要買太貴的,而是要看面料選舒適的;“618”不要囤太多食物,免得吃不完容易過期;蚊帳比驅蚊燈性價比更高、更實用……真正弄清楚自己的需求,不做盲目跟風的消費者。

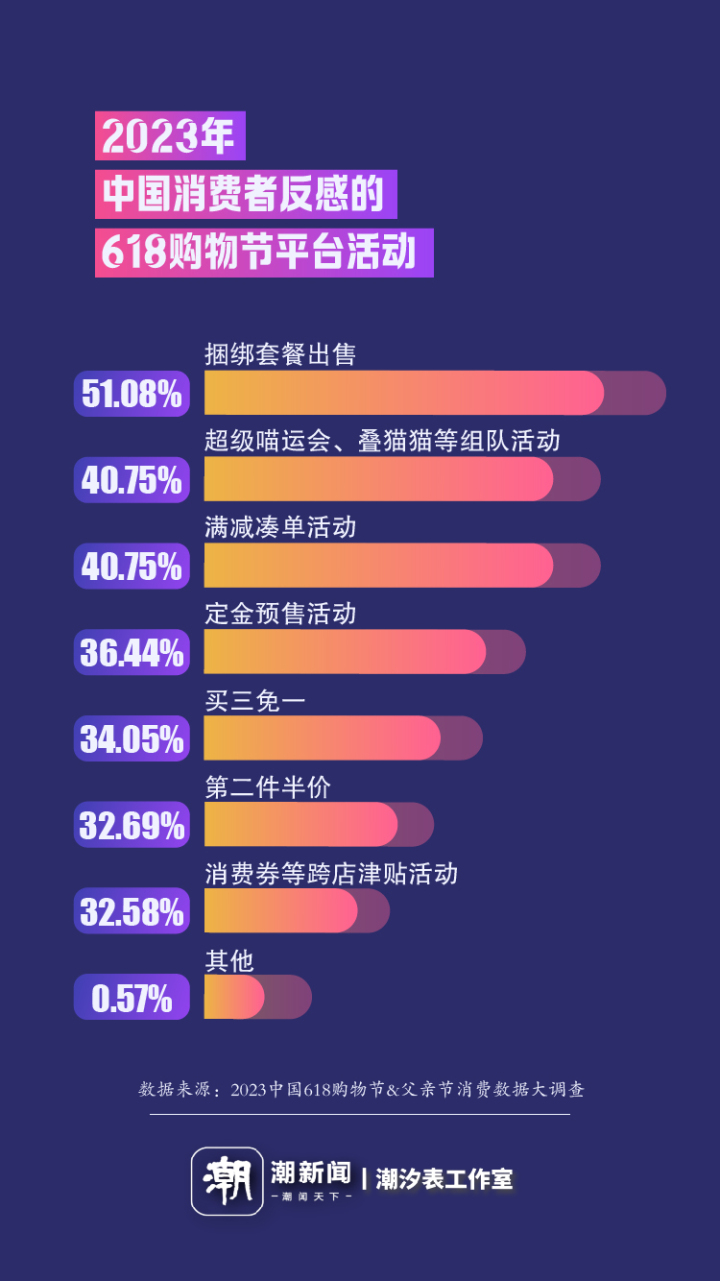

近年來,電商平臺的促銷玩法花樣百出,設置了不少湊單滿減、捆綁銷售、游戲組隊等活動,活動復雜到讓消費者感到不悅。有調研數據顯示,有超過50%的消費者最反感的618購物節平臺活動是捆綁套餐出售,其次是超級喵運會等游戲組隊活動和滿減湊單等。雖然各大電商平臺都宣傳不用熬夜、不玩數學、簡單消費,但不管是跨店減,還是下單就減,每次搞活動都要為了湊,算下來錢一點也沒少花。“這次活動之前,把購物車里的物品篩選了好幾輪,只留下確實需要的東西,和以前相比,這次網購的東西是最少的。”王女士向記者說到。

在購物方向上,不少網友表示自己在購物時會以“抄作業”的形式購買,平時工作忙碌的女生在購物時頗有訣竅,她們會定期檢查閨蜜的購物車,然后取其精華去其糟粕,這樣既能跟著省錢,也能對自己的購物單查漏補缺。不過,也有許多網友表示,這樣雖然省時省力,但還是建議自制力不足的朋友慎重,防止頭腦一熱,跟風種草,導致囤積的化妝棉堆成山,買回來的零食成了臨期食品。

購物節各大平臺大秀“誠意” 消費者貨比三家

今年的“618”更像是各大電商平臺和直播電商最緊張的一次“大考”。為了取得好成績,各大平臺紛紛秀出誠意,加大補貼力度。相較于往年,今年各平臺的商家都是單刀直入,直接打起價格戰,可謂是“簡單直接”。

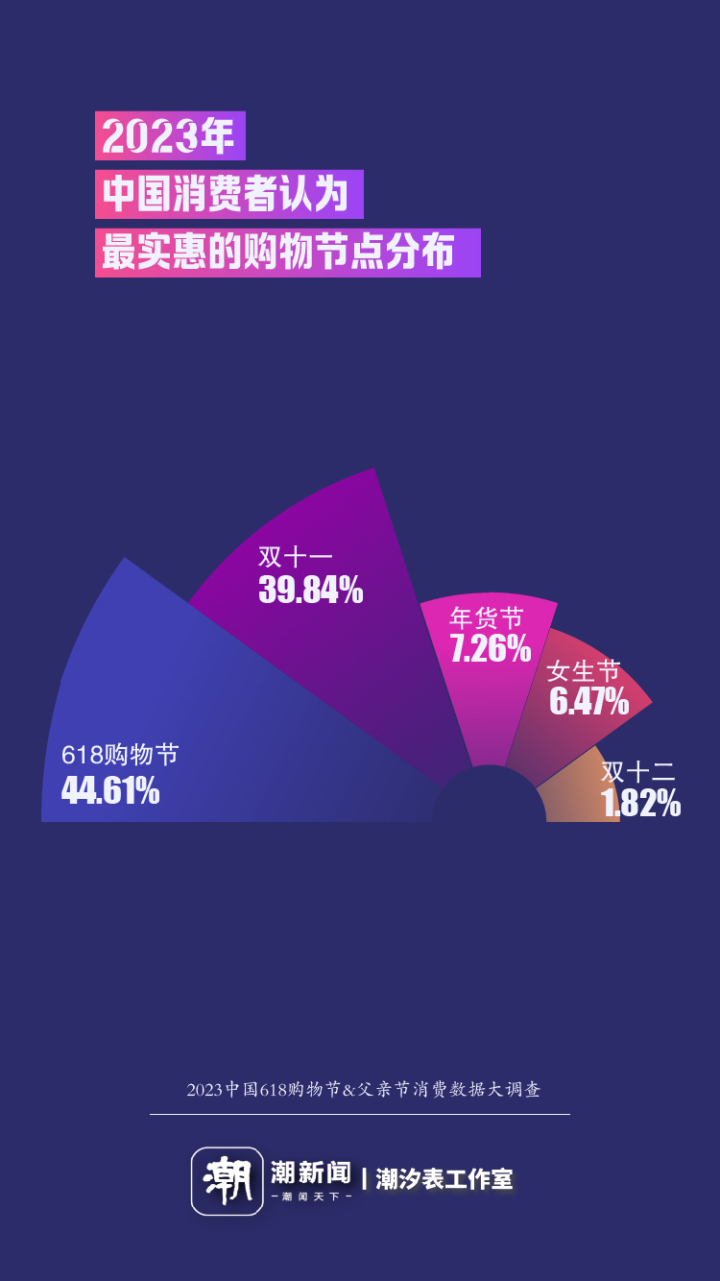

記者在梳理中發現,消費者認為網絡購物節比較重要的有:雙十一購物狂歡節、年貨節、618購物狂歡節等。不同的購物節有各自特點和優勢,會對消費者產生不同的吸引力。記者也在這份最直觀的報告中發現,其中有44.61%的消費者認為618購物節活動的折扣最大,他們會在購物節開始前就思考自己想要買什么,應該買什么,在優惠的時節選擇合適的商品。

伴隨著消費升級,消費者的需求逐漸凸顯個性化,從個人特點出發進行產品的選擇,越來越多的消費者不再看重產品的多重功效,而是對產品的實用性與自身的契合度有了更高的要求。

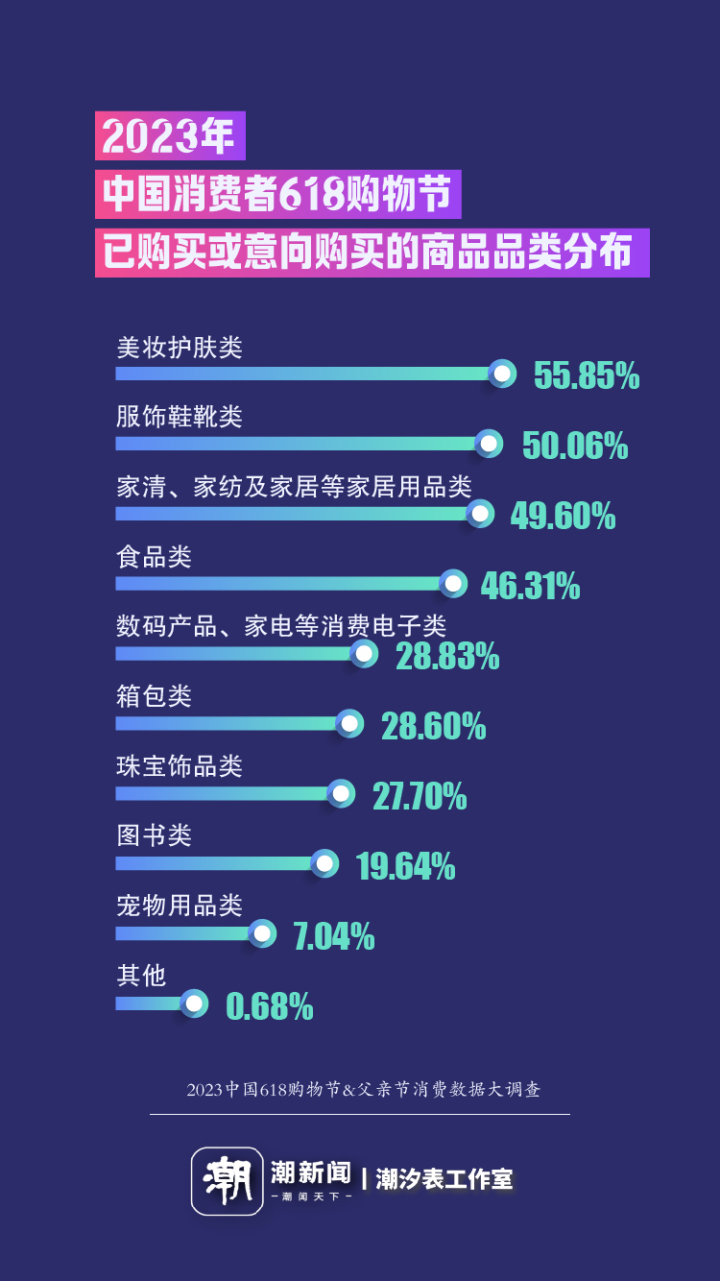

記者發現,美妝個護、服飾鞋帽等類目從眾多商品類別中脫穎而出,尤其受消費者喜愛,數據亮眼。

把實體店當試衣間,在心里默念穿過、拍過等于買過……記者還發現,現在的年輕人絕不在衣服上多糾結,也不再過多糾結品牌價值,而是秉著能省則省的原則。

總之,不管是何種原因,隨著網購的日益普及以及消費者的日益成熟,年輕人已不再為“大促”而狂,盲目地“買買買”。不可否認,“618”大促肯定會有物美價廉的商品和一定程度的實惠,但確實也會有各種套路夾雜其中,到底能不能“買”,或者該不該“買”,決定權都在自己手里。

來源:潮新聞

編輯:劉穎莉

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。