近日,國際學術期刊《地球物理學研究雜志-海洋》以封面文章形式報道了中科院海洋所在西太平洋馬努斯弧后盆地超酸性火山-熱液系統的最新研究成果。科研人員通過開展原位綜合定量探測和微生物組學分析,發現在全球廣泛分布的火山-熱液系統中富含氫氣,并且孕育了可利用氫氣的微生物群落,對于探索生命起源具有重要啟示意義。

△西太平洋馬努斯弧后盆地DESMOS火山口

深海火山-熱液系統主要由海底巖漿揮發性氣體與海水直接混合或者海底火山爆發形成,是一種典型的“白煙囪”,在全球分布廣泛。同時火山-熱液系統也孕育了獨特的生物群落,但是其生物代謝過程與流體之間的關系尚不明確。

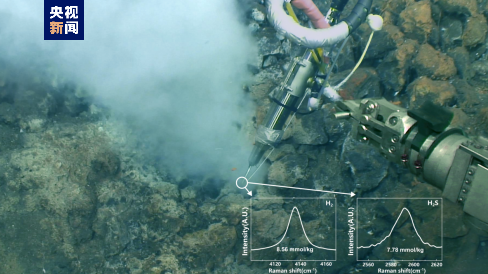

△“發現”號ROV開展激光拉曼綜合原位探測

海洋所張鑫團隊和孫黎團隊合作,以西太平洋馬努斯弧后盆地DESMOS火山口發育的火山-熱液系統為研究靶區,利用“發現”號潛器在Onsen(溫泉)噴口區和航次中新發現的Faxian(發現)溢流區,分別開展原位拉曼綜合探測以及流體、生物保真取樣。結果發現,由安山巖組成的溫泉區域形成的超酸性高溫流體含有大量氫氣,濃度高達8.56毫摩爾/千克。而同一火山口的發現溢流區的中性低溫流體卻不含氫氣而富含硫化氫,濃度為7.78毫摩爾/千克。針對這一特殊現象,研究團隊基于上述原位定量結果和熱力學模擬計算,認為兩個區域由于海水混合程度的差異發生了不同的流體-巖石相互作用。

對樣品進一步開展微生物組學分析發現,溫泉噴口區和發現溢流區存在不同的微生物群落,溫泉區域的微生物可以利用氫氣,而發現區域的微生物主要以氧化硫化氫作為能量來源,表明在火山熱液系統,即便是同一巖漿來源的流體也會孕育不同的微生物群落。

上述研究發揮了深海激光拉曼原位定量探測的優勢,實現了海洋探測技術、海洋地質學、海洋生物學的交叉融合。航次基于激光拉曼原位定量探測技術,首次報道了火山作用主導的超酸性火山-熱液系統的氫氣濃度可達到毫摩爾級,并為其孕育的化能生態系統提供了重要物質來源。以往富氫氣流體主要是由超基性巖和基性巖發生蛇紋石化反應形成,大西洋“Lost City”堿性熱液系統由于蛇紋石化反應產生大量氫氣,為早期生命提供了重要場所。但是全球堿性熱液系統目前只有“Lost City”一處,不具普適性,而地球早期海底火山作用頻繁,孕育了廣泛分布的酸性火山-熱液系統,上述研究對探索生命起源具有重要的啟示意義。(總臺央視記者 帥俊全)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。