水產養殖、蔬菜種植在傳統農業中分屬不同領域,而在衡水景縣,有這樣一家企業,通過推廣“魚菜共生”種養技術,打破傳統種養界限,讓種養“跨界”“牽手”,通過“一水循環”,實現了魚菜雙收。“魚菜共生”模式是如何運行,并走上高效生態農業發展之路的?日前,記者走進位于景縣龍華鎮的河北增碩農業技術開發有限公司(以下簡稱“河北增碩”)的“魚菜共生”循環種養基地一探究竟。

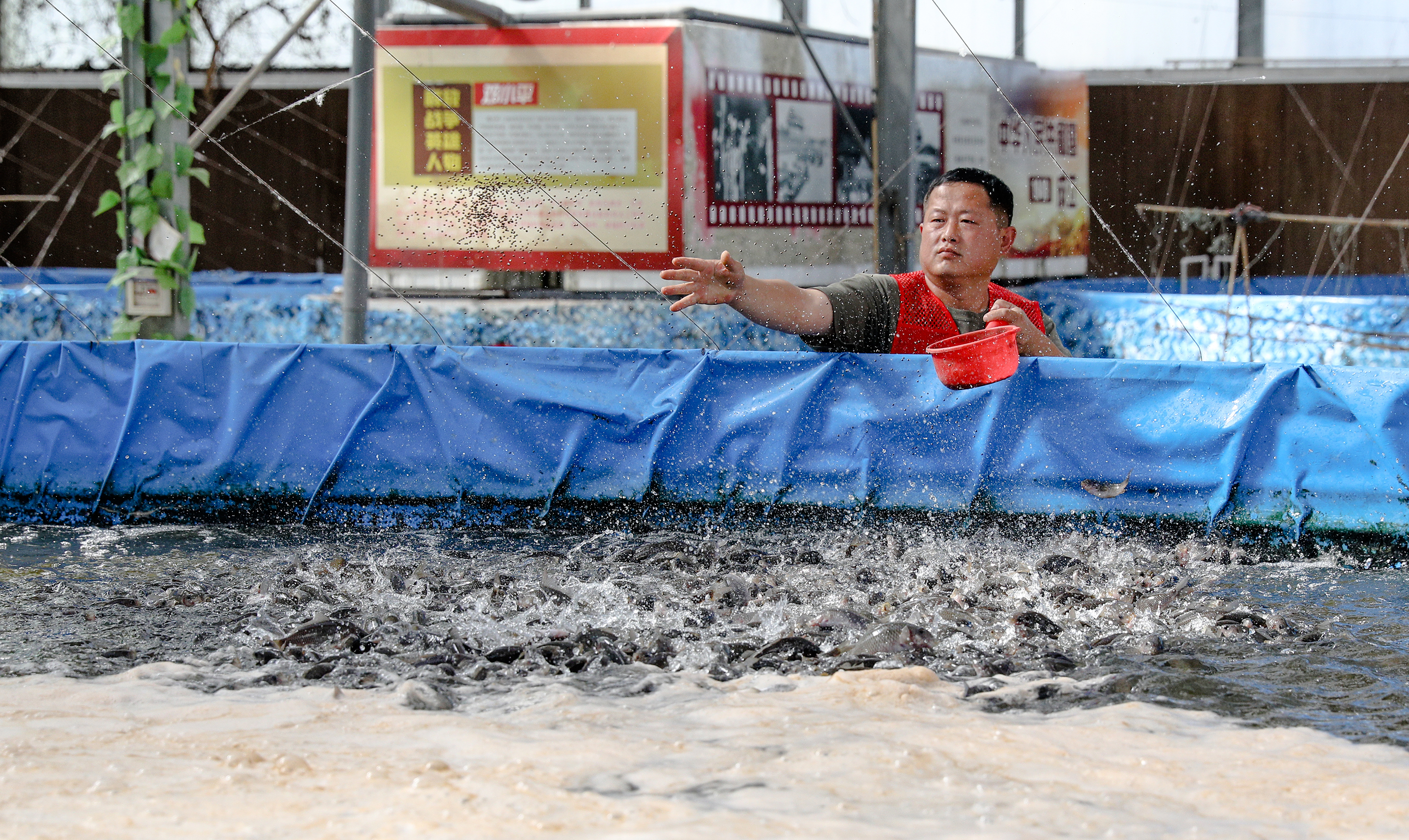

俯瞰“魚菜共生”循環種養基地,一排排設施大棚整齊排列,場面壯觀。設施大棚內,18個直徑8米的圓形魚池與緊鄰的水培蔬菜池通過一條條粗細交錯的管道相連,鱸魚、禾花鯉等在池中歡快暢游,水培芹菜、豌豆芽等長勢喜人,工人們穿梭其間,投喂魚食、采摘蔬菜……公司總經理張建輝走到一處魚池旁,撩了撩魚池里的水。“看,通過‘魚菜共生’循環系統,魚池里的水經過蔬菜池凈化,魚的糞便和餌料成為蔬菜的無公害肥料,水質好、養分足,養出來的魚口感好,種出來的蔬菜也鮮嫩!”張建輝笑著說,兩年來,公司通過“魚菜共生”循環種養不僅節約了成本,魚菜產量和品質也大大增加,每年可生產7茬共50萬斤無公害芹菜和兩茬共70萬斤凈水生態鱸魚,實現銷售收入2000萬元。

2022年,退役軍人張建輝通過招商來到景縣,看到了龍華鎮冬季閑置下來的設施大棚后,他就萌生了搞“魚菜共生”循環種養的想法。

“‘魚菜共生’是一種新型復合耕作體系。”張建輝指著魚池和蔬菜池之間縱橫交錯的管道介紹,通過這些管道,他們將魚池和蔬菜池連接成一套種養循環系統,魚池的水24小時循環流入蔬菜池,魚的糞便和餌料經過二次過濾后進入蔬菜池為蔬菜“施肥”,這些蔬菜在吸收肥料養分的同時將魚池的水凈化,再循環流入魚池給魚用,真正實現了“養魚不換水,種菜不施肥”。

比起傳統的外塘養殖,設施化養殖密度高,容易出現水質變差、死魚現象。如何防止出現這一狀況?在運用水培蔬菜凈化水質的基礎上,張建輝與衡水學院合作研發了用果蔬殘余厭氧發酵而成的環保酵素。“您看,這些酵素就是我們凈化水質的‘法寶’!”張建輝指著大棚內擺放的一罐罐液體說:“這是降氨氮的、這是調節pH值的、這是殺菌的,這些酵素既能凈水、防病,還能增加魚池養分。”

“魚菜共生”循環種養在“魚肥水—水澆菜—菜凈水—水養肥”的生態平衡中,形成了“養魚不換水、防控不用藥、種菜不施肥”的特色。由于整個過程不施農藥、化肥,不添加化學藥劑,通過“魚菜共生”種出來的蔬菜綠色無污染、口感好、品質高,養出來的魚肉質更加緊實、味道更鮮美,具有很高的安全和健康品質,深受市場歡迎。公司種養的魚菜等農產品訂單源源不斷,產品銷售不僅覆蓋衡水本地高端餐飲企業,還進入了北京200多個中高端社區和石家莊500多個居民小區。

智慧農業是農業未來發展方向。在“魚菜共生”大棚,記者發現了不少“高科技”:每個魚池都有24小時運轉的數控增氧機,還有水質檢測盒,可以收集水質信息并發送到智慧農業物聯網終端。為實時監測、調節水質,公司與河北工業大學合作開發了“魚菜共生微工廠”物聯網監測及自動化控制系統,對水體溫度、pH值、溶氧度、氨氮比等多維數據進行24小時動態采集、實時監測和數據分析,生成處置方案,開啟自動控制程序,進行水流驅動實現循環增氧。“你看,我們從手機上就能夠及時查看魚池水質數據和調節方案!”公司副總經理徐銀鵬告訴記者,通過智慧化種養,實現了水循環系統平穩高效運行。

河北增碩“魚菜共生”循環種養模式為景縣鄉村產業振興蹚出了一條新路。在縣委、縣政府的引導幫扶下,公司通過“企業+合作社+農戶”運營模式,在全縣的5個鄉鎮18個村推廣了“魚菜共生”種養項目,與村集體、農戶簽訂生產訂單,實行統一品種、統一管理、統一設備、統一技術、統一回收、統一銷售,投入少、見效快,帶動農戶年平均增收8000元,村集體年平均增收5萬元,鼓足了農戶的“錢袋子”。青蘭鎮朱加官村的朱勝磊今年承包了5個“魚菜共生”陽光大棚,說起今年的收入來,他笑了:“種養過程全部統一,我這一年下來估計能增收30萬元左右!”

如今,河北增碩為實現企業高質量發展,又啟動建設了4條魚菜生鮮產品預處理生產線和1條生物提純生產線,通過加工魚菜共生農產品,生產薄荷水飲料、臭鱸魚預制菜、豌豆苗餃子等,提升農產品附加值和綜合效益。公司打造了紅色旅游研學基地、農耕文化實踐基地、黨建文化長廊、“童心向黨”實訓基地,發展生態農業科普教育和紅色教育文化旅游,實現產業融合發展。

展望未來,張建輝不無感慨:“只有創新農業產業發展模式,推動農業產業結構調整和供給側結構性改革,才能為農業現代化發展增添動能和活力,將來,我要用‘魚菜共生’在鄉村產業振興上開辟更新更廣闊的天地!”

記者手記:

傳統農業向現代農業轉型過程中,以高科技、高效能為特征的新質生產力正在發揮著巨大作用。河北增碩的“魚菜共生”循環種養模式讓養魚和種菜實現了“跨界”“牽手”,達到了一棚雙收,讓經濟效益、生態效益和社會效益能夠“共生”。河北增碩在邁向生態化、智慧化、產業化的循環種養模式道路中,為我市加快培育和發展農業新質生產力,推動傳統農業向現代農業轉型提供了成功樣本。未來,我市在政策引導下,必將出現越來越多像河北增碩這樣的新型農業企業,聚焦農業產業所需,引進更多關鍵技術,并將其轉化為現實生產力,轉化為帶動農業發展、農民增收的原動力,讓傳統農業向“新”發展的步伐更快更穩。

攝影:陳康

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。