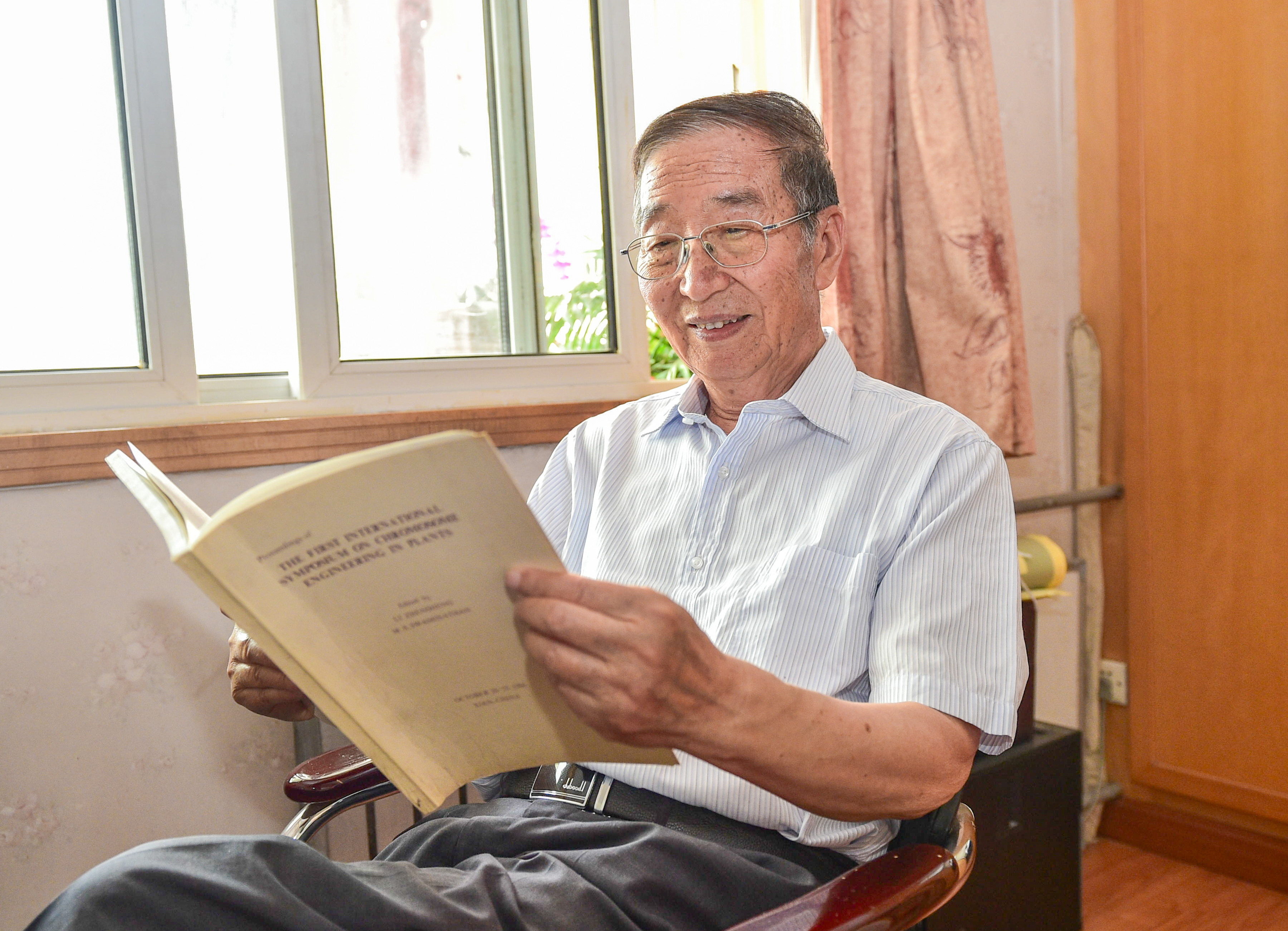

2017年拍攝的李振聲院士。 河北日報記者 趙 杰攝

■人物名片

李振聲,男,漢族,中共黨員,1931年2月生,山東淄博人,中國科學院原副院長,中國科學院院士,第八、九屆全國政協(xié)委員。

他是我國小麥遠緣雜交育種奠基人和農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專家,系統(tǒng)研究小麥與偃麥草遠緣雜交并育成了“小偃”系列品種,開創(chuàng)了小麥遠緣雜交品種在生產上大面積推廣的先例。創(chuàng)建了藍粒單體小麥和染色體工程育種新系統(tǒng),開辟了小麥磷、氮營養(yǎng)高效利用的育種新方向。

他組織實施農業(yè)科技“黃淮海戰(zhàn)役”、提出并推動“渤海糧倉”項目建設,為促進我國糧食增產、保障國家糧食安全發(fā)揮了重要作用。榮獲國家最高科學技術獎、國家技術發(fā)明獎一等獎和“全國勞動模范”等稱號。

1988年,李振聲(前排左一)組織實施農業(yè)科技“黃淮海戰(zhàn)役”。 李 濱供圖

9月13日,國家主席習近平簽署主席令,根據(jù)十四屆全國人大常委會第十一次會議13日上午表決通過的全國人大常委會關于在中華人民共和國成立七十五周年之際授予國家勛章和國家榮譽稱號的決定,授予15人國家勛章、國家榮譽稱號。

根據(jù)主席令,授予王永志、王振義、李振聲、黃宗德“共和國勛章”。

其中李振聲先生,36年前,他在包含河北在內的幾省份打響農業(yè)科技“黃淮海戰(zhàn)役”,向鹽堿地宣戰(zhàn);11年前,他以河北為主戰(zhàn)場,瞄準鹽堿地增產,建設“渤海糧倉”。

2017年5月,河北日報記者曾在李振聲先生家中,對其做過專訪。這次我們采訪了和他一起工作過的學生、同事,尋訪李振聲先生為促進我國糧食增產、保障國家糧食安全發(fā)揮的重要作用。

“渤海糧倉”推動者

“又見面啦!”8月18日,中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所農業(yè)資源研究中心,黨委書記劉小京邊走向記者邊說。

劉小京辦公室的窗外,有一棵茂盛的大樹,濃郁的枝葉從窗口探進頭來。而7年前的夏收時節(jié),渤海糧倉南皮站的示范田旁,也有這樣一棵大樹,樹蔭下是大片金黃的小麥。

“猜猜你采訪過的“渤海糧倉”項目,當年秋收后的驗收結果怎么樣?”劉小京從電腦上找出一份《渤海糧倉科技示范工程立項實施過程》,上面記錄著2013年至2017年,項目累計示范推廣8017萬畝,累計增糧104.75億公斤。

劉小京特別強調:“增收量和李先生估算的大體一致。”

劉小京所說的“李先生”,就是中國科學院原副院長李振聲,是“渤海糧倉”項目的發(fā)起人。這一項目涉及河北、山東、天津、遼寧四省市,其中河北是主戰(zhàn)場。

2017年5月,李振聲接受本報記者采訪時,介紹過這一項目發(fā)起時我國的糧食生產狀況——區(qū)域糧食單產水平差異較大,高產區(qū)糧食單產水平已經很高,增產難度加大,而中低產區(qū)單產水平較低,增產潛力巨大。

以高產區(qū)的石家莊和中低產區(qū)的滄州進行對比,2008年,石家莊糧食單產已達447公斤/畝,而滄州一帶只有345公斤/畝。

正是關注到了滄州一帶的中低產區(qū),2010年1月,劉小京向李振聲匯報滄州南皮縣中低產田增糧的設想。“我和李先生討論了中低產鹽堿地治理增糧的潛力和技術途徑,準備在河北省開展。”劉小京回憶。

當時,全國糧食產量從2003年起已經連增7年,年增長率接近3.3%。

原中央財經領導小組辦公室副主任陳錫文曾說:糧食增產持續(xù)的時間越長,可能離減產的拐點就越近。

基于這個背景,李振聲聽完劉小京的匯報后,語重心長地對他說:“科研單位要站在國家層面考慮問題,要面向國家重大需求做工作。環(huán)渤海鹽堿地和中低產田是塊硬骨頭,如果做好了,對國家農業(yè)發(fā)展和糧食安全會有很大的貢獻。”

李振聲建議將中低產鹽堿地的增產計劃從河北擴展到環(huán)渤海區(qū)域,并提議這個項目叫“渤海糧倉”。

2011年7月,李振聲和歐陽竹、劉小京、胡春勝在《中國科學院院刊》上發(fā)表了《建設“渤海糧倉”的科學依據(jù)——需求、潛力和途徑》的文章,論證了這一項目的可行性。“此后,80歲的李先生跑前跑后,促成科技部與中國科學院對河北南皮、海興與山東無棣試驗示范基地進行實地考察。”劉小京說。

2013年,“渤海糧倉”項目啟動,李振聲已經82歲,依然多次到示范點調研考察。在劉小京眼里,李振聲一直是這樣,“他考慮的都是怎么裝滿國家的糧倉。”

“渤海糧倉”項目之前,李振聲還牽頭開展了農業(yè)科技“黃淮海戰(zhàn)役”,這一項目也包括河北。

2017年,李振聲接受本報采訪時,曾專門就這一項目背景進行過介紹。

1984年開始,全國糧食產量出現(xiàn)了三年徘徊,停留在4000億公斤左右,有一年甚至低于4000億公斤。“這是農村家庭聯(lián)產承包責任制的政策紅利釋放完了,但同期全國人口增加了5000萬。”李振聲說,“對此,國家很著急。”

那次采訪中,李振聲說:“如果說農業(yè)部門負責的是今天和明天的事兒,中國科學院想的應該是后天的事兒。我們要做通過科技可以轉化為生產力的工作。”

1988年開始,在時任中國科學院院長周光召的支持下,農業(yè)科技“黃淮海戰(zhàn)役”打響。李振聲帶領25個研究所的400多名科技人員深入冀魯豫皖地區(qū),對中低產區(qū)的鹽堿地進行改良。到1994年,全國糧食總產量從4000億公斤提高到4500億公斤,僅黃淮海地區(qū)就增產糧食252.4億公斤。

小麥育種“拓荒人”

改造中低產田能實現(xiàn)糧食增產,培育出優(yōu)質的種子也能實現(xiàn)增產。

李振聲在育種領域的重要貢獻,是系統(tǒng)研究小麥與偃麥草遠緣雜交并育成了“小偃”系列品種,開創(chuàng)了小麥遠緣雜交品種在生產上大面積推廣的先例。

“小偃”系列中知名度最高的是“小偃6號”,84歲的穆素梅曾參與這一項目的研發(fā)。

8月14日,石家莊市槐中路上一處家屬院,穆素梅熱情地將記者迎進家。“公示的時候我看到新聞了,真為李先生高興!”穆素梅退休前,和老伴鐘冠昌都是中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所農業(yè)資源研究中心的研究員,曾與李振聲共同培育小麥新品種30多年。

“我工作后加入的第一個課題組,負責人就是李振聲先生。”穆素梅說,那是1965年,她和鐘冠昌從河北農業(yè)大學畢業(yè)后,被分配到中國科學院西北植物研究所從事小麥育種工作。

“當時,小麥條銹病已經在黃河流域蔓延多年,造成小麥減產100多億斤,相當于4000萬人口一年的口糧。很多科研人員都在努力尋找更抗病的小麥新品種。”穆素梅回憶。

1952年起,李振聲大膽設想將野草的抗病基因傳遞給小麥,增強小麥的抗病性,并著手試驗,但當時還沒有人在小麥遠緣雜交育種上取得成功。

這是一場“拓荒”。1965年,李振聲帶著穆素梅他們這群年輕人在陜西楊凌反復播種、授粉、篩選、鑒定……“像收割、脫粒、拉板車這些活兒,李先生都帶著我們一起干。”穆素梅說,“科研工作偶然中一定會有必然。李先生選的方向對,才會有后來的成果。”

1977年,李振聲課題組終于培育出抗病、高產、穩(wěn)產且優(yōu)質的“小偃6號”。在有限灌溉條件下,“小偃6號”畝產超過350公斤,比對照品種增產17%。

1978年,“小偃6號”獲得全國科學大會獎,1985年獲得國家發(fā)明一等獎。之后,中國國家博物館將小麥遠緣雜交品種“小偃6號”標本收錄為展品。

從選用偃麥草進行雜交,到“小偃6號”誕生,李振聲花費了整整25年。后來,“小偃6號”成為中國小麥育種的重要骨干親本,衍生品種達80多個,他被譽為我國小麥遠緣雜交育種奠基人。截至2003年,“小偃6號”全國累計推廣3億多畝,增產小麥逾75億公斤。

“其實,試驗過程中,一年年失敗,我們也經常灰心。覺得這個項目沒人做成過,是不是就沒有結果?是李先生一直鼓勵我們,說這個項目成功了,對國家將是很大的貢獻。”穆素梅回憶說。

李振聲的另一項重大貢獻,是創(chuàng)建了藍粒單體小麥和染色體工程育種新系統(tǒng)。這將原本需要數(shù)十年的遠緣雜交育種過程縮短至3年。

穆素梅也參與了這項工作。“我們1978年開始搞這項研究,李先生是第一負責人,我是第二負責人。”穆素梅說,做遠緣雜交試驗的過程中,他們偶然發(fā)現(xiàn)小麥胚乳上的藍粒。

“是李先生保護了這個研究方向,并安排指導我們成立課題組搞下去。”穆素梅回憶,1978年,課題組用遠緣雜交獲得了“小偃藍粒”,以此為基礎育成了以種子藍色為遺傳標記的藍粒單體小麥和自花結實的缺體小麥系統(tǒng)。藍粒單體解決了小麥染色體工程育種中獲得和保存單缺體兩大難題,為小麥染色體工程育種開辟了一條新路。

李振聲在育種領域的執(zhí)著和思想,影響著他身邊的人。

1987年,李振聲被調往中國科學院擔任副院長,穆素梅夫婦作為李振聲課題組的重要成員,面臨兩個選擇:去北京還是去河北。

北京的科研條件更好,但更適合研究小麥的冬性品種。穆素梅夫婦的研究方向是小麥的半冬性品種,河北更貼近。

“李先生是我們夫婦從事科研的引路人。正是看到他一生都惦記著為國家培育良種,我們也想為國家多做點貢獻,最后本著對科研更有利的原則,選了河北。”穆素梅說。

在河北,穆素梅夫婦選育出我國第一個出口的優(yōu)質小麥新品種“高優(yōu)503”,獲得國家科技進步獎二等獎。

2014年,李振聲(左二)到中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所昌平試驗基地調研,與年輕科研人員合影留念。劉小京供圖

從不看重名與利

2024年,中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所又有6名研究生獲得了2023年振聲獎學金。從2007年設立至今,已有15批次優(yōu)秀研究生獲得此項獎勵。

獎學金的資金是李振聲捐獻的。2007年獲得2006年度國家最高科學技術獎后,李振聲個人獲得獎勵50萬元,他一分沒留,全捐了出來。

李振聲認為,榮譽歸于集體,獎金也應歸于集體。

這種對利的淡泊,他并不是第一次。

1985年,對于“小偃6號”獲得國家技術發(fā)明獎一等獎的3萬元獎金,在人均月工資不到100元的年代,李振聲是這樣分配的:課題組10人和其他對課題有過幫助的研究所司機、食堂大師傅、縣種子公司等人,每人1000元。

2017年,李振聲團隊獲得了一項省級獎勵,劉小京作為項目參與者之一,接到組織方邀請電話,說要頒發(fā)證書和10萬元獎金。“我跟李先生一說,他馬上就回絕了。”劉小京回憶。

次日凌晨1點多,劉小京又接到李振聲的電話。“電話里李先生和我說,‘這個錢不能要。我已經得到了很多獎勵,你跟組織方說,把這些獎金給更需要的科研人員,鼓勵他們多搞出點成績來。’”劉小京聽后非常受觸動。

李振聲在利上不看重,在名上也不在意。

2017年,他在接受本報記者采訪時就兩次提出:“很多工作我一個人是完不成的,我希望你的報道多寫團隊,不要突出個人。”

“父親不關注吃也不關注穿,只關注他的科研、他的項目。”李振聲的女兒李濱說。

“渤海糧倉”項目啟動前后,李振聲到滄州要處理的事兒很多。有時都要進火車站了,還沒交代完,就邊走邊說。好幾次,劉小京陪著李振聲一路小跑趕火車。“目送80多歲的李先生氣喘吁吁過檢票口,覺得這兒堆著一團熱乎乎的東西。”劉小京指著胸口說。

劉小京記得第一次幫李振聲訂購高鐵票,為他買了商務座,“結果老先生一看票,大發(fā)雷霆,非逼著我去改簽成二等座”。李振聲當時說的話,讓劉小京印象深刻——“二等座和商務座一塊到站,二等座就很好了。”

從那之后,李振聲往返北京和滄州之間,都坐二等座。2013年,他去了8趟滄州,2014年4趟……

坐著二等座到滄州,李振聲都是直接去地里。

“李先生來了,先看小麥長勢,然后蹲地頭和老百姓聊天。”劉小京說。

2017年接受河北日報記者采訪時,李振聲說,給科研打分的是農民,農民不會因為你名氣大就選擇你研發(fā)的品種。

在中國科學院西北植物研究所工作期間,他經常收到全國各地農民的來信,多是咨詢種植問題或索要優(yōu)質良種的。李振聲幾乎有信必回,穆素梅經常幫他郵寄回信,一次少說也得十七八封。

李振聲曾跟學生們講過,他是山東人,家里窮,之所以報考山東農學院,是因為學校不收學費。“每次開學,李先生都把帶去的煎餅掛滿宿舍,舍不得去食堂打飯。”穆素梅說,有時,他們下鄉(xiāng)吃百家飯,“很多時候就是一碗面條,加點醋和鹽,但不管什么飯,李先生都吃得下。”

挨過餓的人,更懂得糧食的寶貴。

從西北植物所到試驗田有5公里土路,途中還要過一個陡峭的土坡。李振聲帶著課題組背著干糧步行去試驗田,單程就得一個多小時,趕上連陰雨,鞋子踩滿泥巴越走越重,就得走將近兩個小時。

“十幾年間,李先生帶著我們從這條路上來來回回,風大的時候經常吹得灰頭土臉。”穆素梅說。

她的記憶中,西北植物研究所,李振聲的辦公室總是最后一個黑燈,一年中,他只在春節(jié)期間休息幾天。

“李先生一直跟我們說,要多給國家做貢獻。他做到了。”穆素梅認為。(河北日報記者 白云)

■ 記者手記

先生的風范

8月12日,黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會辦公室公示了4名“共和國勛章”建議人選,看到李振聲先生的名字,我眼前一亮。

從多年的采訪資料中,翻找出2017年采訪李振聲先生的錄音和筆記,準備再次專訪先生。但因李振聲先生已93歲高齡,其家人婉拒了采訪。

2017年,是“渤海糧倉”項目的驗收之年。為了寫好這個故事,我追到了北京,準備采訪這一項目的推動者李振聲先生。

當時,5月的北京,已有些炎熱。

李振聲是中國科學院原副院長,中國科學院院士,拿過國家最高科學技術獎。面對這樣一位專家,盡管做了詳細的采訪提綱,站在李先生家樓下,我還是有些緊張。

在李先生家門外擦擦汗,深吸一口氣,我上前敲門。

門開了,時年86歲的李振聲先生伸出一只手,面帶笑容,聲音低沉:“這么大熱天,你從石家莊跑來,辛苦了。”

李先生高高的個子,身材瘦削。他慢慢走到客廳靠墻的沙發(fā)處,同時請我落座。我這才注意到,茶幾上已經擺好了果盤,涼好了水。

采訪一開始,李振聲先生就拿出幾張寫滿字的紙。這是頭一天,李先生專門就這次采訪,列出的必講內容。“年紀大了,怕有遺漏。”他說。

他甚至找出了不同年份、不同省份拍攝的鹽堿地治理前后對比照片,在講解到專業(yè)處時,輔助我理解。在我聽不懂的地方,李先生現(xiàn)場畫圖,現(xiàn)場“教學”。

于是,黃淮海地區(qū)鹽堿地怎么用打梅花井的方式治理,渤海地區(qū)鹽堿地怎么用微咸水灌溉解決,一點點寫進我的采訪筆記。

李振聲先生家,家具都很舊了。客廳書柜上放著國家最高科學技術獎證書,他一個字沒提。對“渤海糧倉”項目是他站在國家戰(zhàn)略角度從一省擴展到環(huán)渤海地區(qū),他也一個字沒提。

但農業(yè)科技“黃淮海戰(zhàn)役”中,采用的是老一代科學家多年研究的治理鹽堿地的方法;“渤海糧倉”項目,請了滄州農林科學院趙松山做組長;“渤海糧倉”項目由劉小京做項目負責人……這些事兒,他提了又提。

同時,他反復強調:“不要突出我個人,要多寫團隊、多寫集體”。

2017年,專寫“渤海糧倉”,我的視線局限于事。這次,我寫他獲得“共和國勛章”,從他的學生處聽來了更多鮮活、立體的故事,也越發(fā)覺得,下筆一刻,就應尊稱他一聲“先生”。

文/河北日報記者 白 云

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡版權均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人 未經本網(wǎng)協(xié)議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本網(wǎng)協(xié)議授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。

2.本網(wǎng)其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。