中國日報網(wǎng)7月8日電 7月7日,來津參加“世界市長對話·上合峰會城市”活動的中外嘉賓探訪天津港“智慧零碳”碼頭、魯班工坊和海河文化帶,參觀天津現(xiàn)代化建設(shè)成果,感受天津在科技、教育、文化、旅游融合發(fā)展中的獨特魅力。

天津港:全球標(biāo)桿的“智慧零碳”碼頭

上午,嘉賓一行乘車前往天津港參觀。作為全球首個“智慧零碳”碼頭,天津港以其高效、智能、綠色的運營模式,成為中國港口轉(zhuǎn)型升級的標(biāo)桿。碼頭現(xiàn)場,自動導(dǎo)引車(AGV)在無人駕駛的精準(zhǔn)調(diào)度下有序搬運集裝箱,岸橋操作實現(xiàn)全流程智能化,令人印象深刻。

碼頭負責(zé)人向嘉賓介紹,天津港智慧零碳碼頭依托5G、人工智能和新能源技術(shù),實現(xiàn)了全流程自動化作業(yè),年吞吐量可達2329萬標(biāo)準(zhǔn)箱。同時,通過風(fēng)光儲能一體化系統(tǒng),碼頭運營實現(xiàn)100%綠色電力供應(yīng),碳排放接近于零。這一創(chuàng)新實踐不僅提升了港口效率,也為全球港口綠色發(fā)展提供了“中國方案”。

俄羅斯圣彼得堡歐洲大學(xué)政府和公共關(guān)系副校長、教授尼基塔?洛馬金在參訪時指出,天津港非常重要,它是上合組織國家之間合作往來的重要樞紐。他表示,上合組織國家之間的合作將彰顯其更大成效。

塔吉克斯坦國家科學(xué)院學(xué)部副秘書長阿克馬爾?涅馬托夫?qū)μ旖蚋鄞a頭的智能化程度贊嘆不已:“因為塔吉克斯坦是內(nèi)陸國,這是我第一次看到碼頭,這里的無人化操作和綠色能源應(yīng)用令人震撼,隨著共建‘一帶一路’倡議的深入推進,塔吉克斯坦商品將來會通過中國港口出口到更多國家。”

魯班工坊:職業(yè)教育架起國際橋梁

下午,嘉賓一行來到位于天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的魯班工坊建設(shè)·體驗館。作為中國職業(yè)教育“走出去”的重要品牌,魯班工坊以中國古代工匠大師魯班命名,致力于通過職業(yè)教育合作推動國際技術(shù)技能人才培養(yǎng)。

自2016年首個魯班工坊在泰國設(shè)立以來,這一項目已覆蓋亞洲、非洲、歐洲等多個國家和地區(qū),為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)了大量技術(shù)人才。截至目前,天津已在哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯、巴基斯坦、印度、柬埔寨、埃及等8個上合組織國家建設(shè)10個魯班工坊。

魯班工坊是天津職業(yè)教育原創(chuàng)首創(chuàng)的國際化品牌項目,定位于“小而美、惠民生”,將中國職業(yè)教育的教學(xué)模式、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)裝備、教學(xué)資源與世界分享,為合作國培養(yǎng)經(jīng)濟社會發(fā)展急需的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

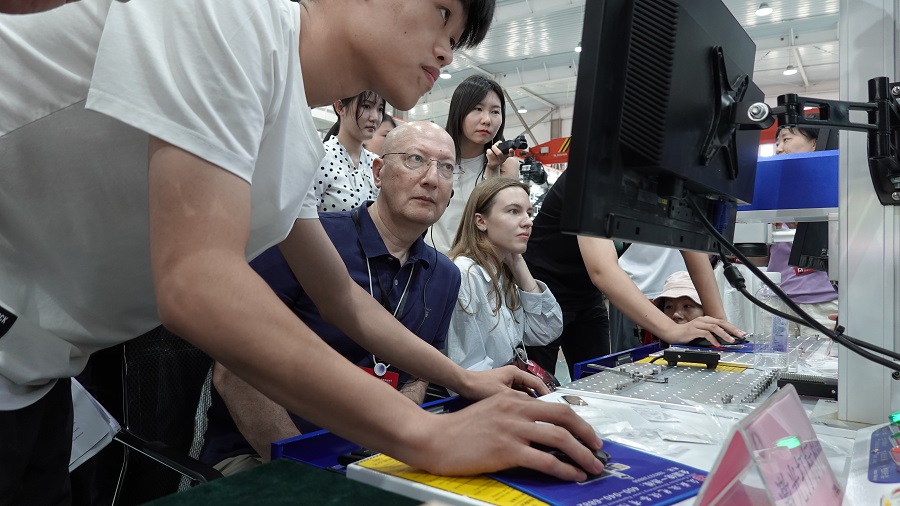

在魯班工坊的實訓(xùn)基地,嘉賓們參觀了智能制造、工業(yè)機器人等實訓(xùn)室。外國嘉賓還與中國學(xué)生同臺操作激光打印機、機器人編程設(shè)備,體驗了跨國合作的教學(xué)成果。

在天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的數(shù)字化加工實訓(xùn)室,來自埃及的留學(xué)生小明(Ibrahim Maher)向嘉賓分享:“在魯班工坊,我學(xué)到了先進的技術(shù),這讓我對未來的職業(yè)發(fā)展充滿信心。”

夜游海河:體驗文化與現(xiàn)代交融的魅力

夜幕降臨,嘉賓一行來到海河天石舫碼頭,登船開啟海河文化帶夜游之旅,領(lǐng)略河海相映、中西合璧、古今交融的天津之美。

海河作為天津的“母親河”,串聯(lián)起城市的歷史與現(xiàn)代風(fēng)貌。從近代“九國租界”的歷史遺跡到如今的國際化都市風(fēng)貌,海河見證了天津的百年變遷。

游船緩緩前行,兩岸的意式風(fēng)情區(qū)、解放橋、津灣廣場等地標(biāo)在燈光映襯下熠熠生輝,展現(xiàn)出天津中西合璧的文化特色。船上,嘉賓們聆聽了關(guān)于海河歷史與文化發(fā)展的講解,不停用相機記錄下兩岸燈火輝煌的景象,感嘆道:“天津的夜景美得像一幅畫!”

今年秋天,我國將在天津主辦上合組織峰會。上合進入“天津時間”,世界期待“上合智慧”。以“開放包容 融合發(fā)展”為主題的“世界市長對話?上合峰會城市”活動在天津舉行。來自上合國家的嘉賓代表齊聚海河之濱,探討上合城市合作的廣闊前景,共譜文化交流互鑒的精彩樂章。

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標(biāo)注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人 未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。