又到一年“六一”時。

此刻,對于橋東區弘毅寄宿制小學的63個“農村娃”來說,卻有著不同的意義———這是他們進城讀書以來的第一個“兒童節”。 經過9個月的磨合,這群多來自鄉村留守家庭的孩子們在享受城市優質教學資源的同時,也翻開了人生嶄新的一頁,讓未來擁有了更多可能。

63個農村娃圓了進城讀書夢

“拋開煩惱勇敢地大步向前,我就站在舞臺中間……” 在橋東區弘毅寄宿制小學內,63個孩子在動聽的歌聲中迎接著自己的節日。

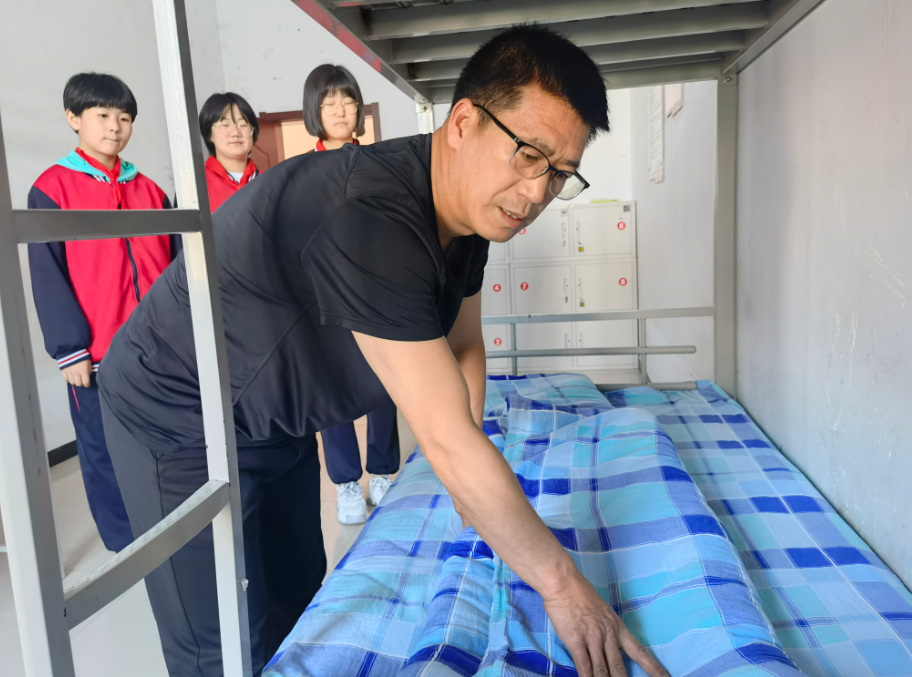

劉國華為孩子們整理紅領巾。

這是學校為了使孩子們度過進城上學后第一個難忘的“六一”兒童節,特意自行舉辦的。雖然是“自娛自樂”, 但孩子們臉上的笑容依舊燦爛。

橋東區弘毅寄宿制小學建校不到一年。 63個孩子是這里的第一批學生。他們全部來自鄉村,也意味著這所小學肩負著特殊的使命。

大倉蓋鎮和東望山鄉是近年來并入橋東區的兩個鄉鎮, 下轄的定興堡、路家坊、雙廟、周頂屯、殷家莊每個村都有小學, 但每個小學不足50人,甚至個別年級只有幾個人, 讓那里難形成你追我趕的學習氛圍, 也不利于學生自身發展。

隨著鄉村振興戰略的推進,農村教育問題越來越受到關注,不僅要“有學上”,“上好學”的呼聲也愈發強烈。 為此去年我市提出了在城市、縣城、鄉鎮條件允許的情況下, 建立寄宿制學校的構想,讓鄉村留守學生進城市、進縣城、進鄉鎮就學,來解決空心村留守兒童的教育問題。

于是,為縮小城鄉教育差距,經過籌備, 在橋東區工人村社區內, 一所致力于城鄉教育融通發展的小學于去年9月正式成立。一棟可容納300多名學生的教學樓和一棟宿舍樓, 讓弘毅寄宿制小學有能力將招生范圍擴展在四至六年級。

但畢竟是探索農村學生進城就讀的首次嘗試, 尚處于積累經驗階段,一番思量后,大倉蓋鎮和東望山鄉5個村即將升入6年級的63個孩子成為了弘毅寄宿制小學的首批學生。 由于配齊配強師資需要時間, 他們暫時在一墻之隔的勝利中路小學就讀, 由獲得國家、省、市級教學榮譽的老師授課。 日常管理則由弘毅小學老師負責。

用愛心培養每一個孩子的好習慣

有著20年教齡的校長劉國華和包括郭曉海在內的10名選調過來同樣教學經驗豐富的教師成為了學校的骨干力量。

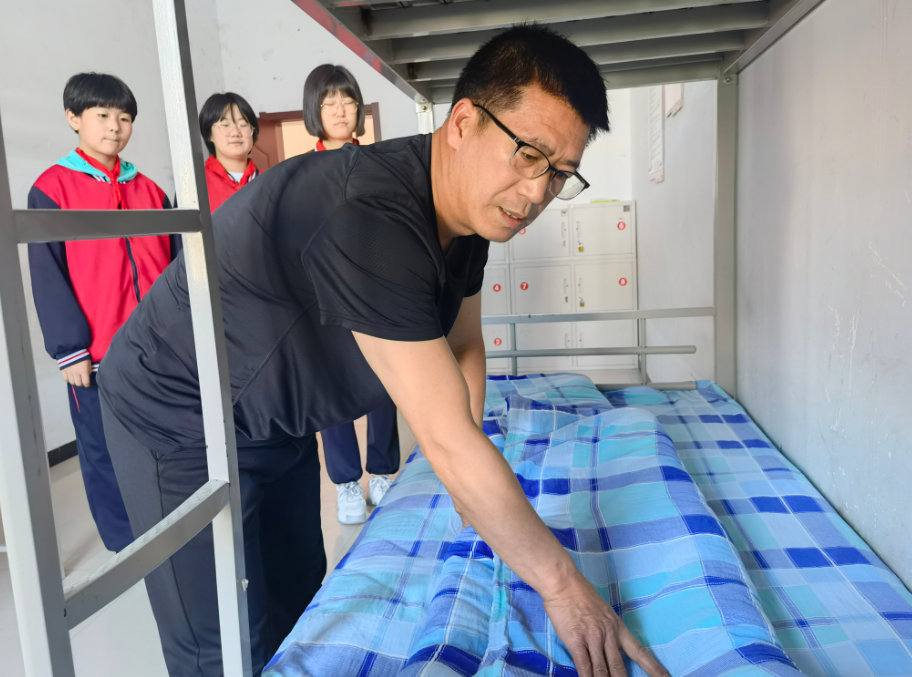

“剛來學校報到,看到老師講普通話,教室寬敞明亮,宿舍干凈,床上用品齊備,孩子們都很興奮。但學校真正運轉起來, 他們卻表現出了各種不適應。 ” 劉國華回憶說。

郭曉海示范整理被褥。 趙曉剛 攝

在鄉村, 小學高年級早8點到校, 孩子們往往在睡眼惺忪中“卡點”進校,而且由于父母不在身邊, 課余時間大都浪費在玩手機上,對學習提不起興趣,開學摸底考中就反映出了他們的狀態,英語一科只有3名學生得A,一多半都不及格。 面對孩子們行動散漫、沒有目標的現狀,早有準備的弘毅寄宿制小學發揮寄宿制優勢,一連揮出“三板斧”,力求改變他們的學習生活習慣。

為提振精神, 弘毅小學要求早6點半全員參與晨跑。 體育教師出身的郭曉海制定了循序漸進的方案, 盡管220米一圈的跑道只跑兩圈, 但個別孩子依然難以堅持。于是他挨個陪跑,激發他們克服困難的勇氣, 在鼓勵聲中幫助他們邁過終點線。“不僅體育成績將納入中高考計分, 而且強健體魄的過程,也是磨礪意志、收心的過程。 ”他說。

為樹立志向, 弘毅小學開展“百種職業任我選”活動,要求孩子們列出100種職業, 并從中選出一個自己喜愛的職業, 制作成一張“志向卡”佩戴在胸前。醫生、教師、 警察……孩子們在認真梳理的過程中, 無形中對未來有了一定的期許。

此外,弘毅小學要求,無特殊情況手機堅決禁入校園, 通過戒掉孩子們的“網癮”,讓他們將更多的注意力轉移到學習上。

在老師的陪伴與引導下,63個孩子感受到了與此前不一樣的校園氛圍, 對集體生活也漸漸適應了。

讓夢想在孩子們心里扎根

從事教育多年, 劉國華對于農村留守兒童的心理健康頗為關注。由于父母長期外出務工,其他親屬撫養缺乏耐心與包容, 讓孩子們往往沒有安全感, 自信缺失下變得少言寡語,不愛與人交流。“起初很多孩子去食堂打飯,師傅都聽不到他們要什么? ” 他說。

為了盡快釋放孩子們的天性, 劉國華和老師們加大了與他們的互動。縫補破損的衣服,陪他們打羽毛球, 自費購置坐墊、書包、文具,甚至夜晚查寢時怕著涼幫他們掖被角……在老師們的用心下,孩子們意識到有了“后盾”,也漸漸地由一個個“悶葫蘆”變成了喜歡表達的“傾訴者”,讓課堂氣氛也活躍起來。

學生成長離不開家庭環境的影響。 為了保持住孩子們的心氣兒,家訪成了弘毅小學促學的又一重要手段。但凡孩子返校后精力不集中或者出現情緒波動等情況,郭曉海便會進行家訪。進門撞見麻將機,被置之門外半個多小時,親屬交流時手機始終不離手……在40多趟家訪中, 他遇到了很多不合時宜的情況, 但依舊會不厭其煩地希望親屬以身作則。“為了給孩子們營造一個好氛圍,‘紅紅臉’也是很正常的。 ”值得一提的是,在今年寒假開學前半個月, 弘毅小學有針對性地啟動 “喚起模式”,不僅要求孩子們在微信群里起床打卡, 老師們還集中入戶家訪,讓他們提前進入角色。

努力總會有收獲。如今,63個孩子出現了喜人的變化。 早晨6點, 他們就自發地來到自習室里晨讀;6點半晨跑已由2圈變為6圈; 他們的言談舉止也變得更加自信;上學期期末英語成績10個學生得A,優秀率達到35%,而這次期末考試預計會更好……

“孩子們畢業后可直接升入市第五中學, 但老師們始終不放松要求, 就是想為孩子們打好融入城市的底子, 有更廣闊的未來。 ”劉國華說。

在學校迎門石上寫著“弘毅”二字。“弘”有弘德之意,即培養高尚的道德情操;“毅”則更直觀,意思是從鄉村教育薄弱地帶走出來的孩子更需要吃苦,更需要毅力。(記者 趙曉剛)

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。